- RSIは逆張りのシグナルとしてよく活用される

- RSIでトレンドの転換点が分かる

- RSIは多くの投資家に意識されている

この記事では、多くの投資家に利用されているオシレーター「RSI」について解説しています。RSIの基本情報から、計算方法や実際にRSIを用いたトレード方法まで分かりやすく解説しています。ぜひトレードの参考にしてみてください。

RSIの基本情報

ひとこと特徴,買われすぎ・売られすぎを判断するテクニカル指標

ジャンル,オシレーター系

難易度,初級テクニカル分析

使うタイミング,主にレンジ相場

主な使い方,**20%以下**で買い、**80%以上**で売り

RSIは相場の**買われすぎ・売られすぎを判断する**オシレーター系のテクニカル指標です。RSIの値が**20%以下**になったら売られすぎ、**80%以上**になったら買われすぎと判断されることが多く、主に逆張りのシグナルとして活用されます。

20%と80%というラインは買われすぎのシグナルとして機能しますが、エントリーポイントはRSIの天井や底である「ピーク」の少し後が一般的です。「ピーク」に達した後にトレンドが反転したと見えたタイミングでエントリーするようにしましょう。

勝率を上げるための+α

オシレーター系のテクニカル指標は比較的ダマシが多いため、1時間足で方向性を確認し15分足や5分足でトレードをするという戦法をおすすめします。短すぎる時間足だとトレードの勝率が低くなり、長すぎる時間足だと誤差が大きくなってしまうため、それらを組み合わせてチャートを分析するようにしましょう。

Trading View では100種類以上のインジケーターや50種類以上の描画ツールを自在に駆使し、相場の動向を把握できます。

また、ユーザー同士のコミュニケーションの場としての役割も兼ね備えています。自分のチャート分析やトレードの案を公開したり、他の人が公開した指標を見てトレードの参考にしたりできます。

さらに、ユーザー間のチャットやチャットルームの作成も可能で、全世界で数多くのトレーダーに愛用されています。

他にも公式に発表されたニュースや指標も見ることができます。トレードに必要な情報はこれ1つですべて手に入るといっても過言ではありません。

TradingViewは無料でも十分強力なツールですが、「PRO」「PRO+」「PREMIUM」といった3つの有料プランが用意されています。

一番手軽に始められる「PRO」でも「ボリュームプロファイル (価格帯別出来高)」という非常に強力なツールが使えるようになるので、本気でトレードに取り組みたい方にはとてもオススメです。

PRO,Basicの機能に加えて、より多くのチャート、時間足、インジケーターを設定可能!

PRO+,PROの機能に加えて、高度なテクニカル分析が可能に!次のレベルを狙うデイトレーダーにおすすめ!

PREMIUM,チャートツールの最高峰。可能なすべてのチャンスを逃さないための最高精度と緻密なデータを閲覧可能!

RSIとは

RSI (The Relative Strength Index) は日本語で相対力指数と訳され、一定期間の値動きに対して上昇分の値動きが占める割合を算出し、価格の上昇や下落の強弱を数値化したオシレーターです。テクニカル指標の父、米国のJ.W.ワイルダーによって考案されました。

例えば、皆さんが株の取引を行っているとします。

相場は上がったり下がったりしながら推移するものですが、株価が15日間上昇 (下落) しつづけたら、多くの投資家は「買われすぎているのでそろそろ下がるのではないか」や「売られすぎているのでそろそろ上がるのではないか」などと考えます。

しかし、「買われすぎ」や「売られすぎ」の基準は投資家ごとに異なり、明確な基準があるわけではありません。

そこで、一定の基準を設けて「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を客観的に把握するためのオシレーターとして登場したのがRSIです。

RSIを見ることで「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を数値で把握することができ、トレードの精度向上につながります。

RSIの設定方法

RSIをうまく機能させるには設定を最適化しましょう。初期設定では「14」が多いですが、このままではRSIが適切に働きません。

トレンドの発生や下落後のレンジ相場時など、状況に合わせて調整する必要があります。自身の投資スタイルや相場状況に合わせて数値を調整しましょう。

RSIのメリット

RSIはレンジ相場にあっても、潜在的な買われすぎ、売られすぎを判定する能力があります。

前述の数値設定さえ適切に定まっていれば、RSIからもうすぐ価格が上昇するか、下落するかを判定し、投資行動に役立てられます。

RSIの計算式

RSIには2種類の計算方法があります。以下でそれぞれ解説します。

※以下の例は計算期間を14としています。

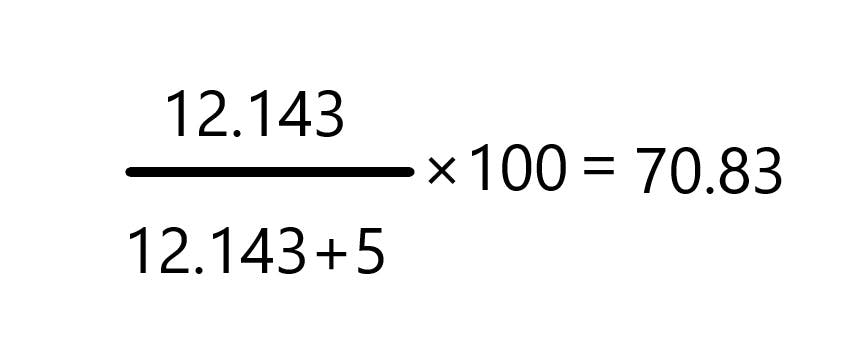

Aパターン

RSI = α ÷ ( α+β ) × 100

α:直近14本について、終値で前の足から上昇した値上がり幅の平均

β:直近14本について、終値で前の足から下落した値下がり幅の平均

Bパターン

1本目は、Aパターンと同じ計算式で算出します。

RSI = α ÷ ( α+β ) × 100

2本目以降は

RSI = α' ÷ ( α'+β' ) × 100

α':(前の足で計算したRSI×13+当日の値上がり幅)÷14

β':(前の足で計算したRSI×13+当日の値下がり幅)÷14

AパターンとBパターンのどちらも対象期間の価格変動に対して、上昇した分の値動きが占める割合を計算していますが、ワイルダーが考案したのはBパターンのRSIです。Bパターンでは、前の足で算出したRSIを新しいRSIの計算に用いているので、Aパターンと比較すると、Bパターンの方が滑らかなラインになります。

RSIの計算の具体例

1日目,1000円,-

2日目,1020円,+20

3日目,1010円,-10

4日目,1030円,+20

5日目,1040円,+10

6日目,1050円,+10

7日目,1080円,+30

8日目,1070円,-10

9日目,1050円,-20

10日目,1090円,+40

11日目,1100円,+10

12日目,1120円,+20

13日目,1110円,-10

14日目,1120円,+10

15日目,1100円,-20

16日目,1080円,-20

2日目から前日比較が可能になるので、14日間のデータを取り込むには15日分のデータが必要です。上の計算式に当てはめると、14日間の値上がりした平均を求めますので、まずは14日間の値上がりした合計を求めます。

( 20円+20円+10円+10円+30円+40円+10円+20円+10円 ) = 170円

次にこの合計(170円)を14で割ると

170円 ÷ 14日間 = 12.143

この12.143がパターンAのαにあたる数値です。

次に14日間のうちの値下がりした値段の合計を14で割ると

( 10円+10円+20円+10円+20円 ) = 70円

70円 ÷ 14日間 = 5

この5がパターンBのβにあたる数値です。よって、

RSI=70.83となります。

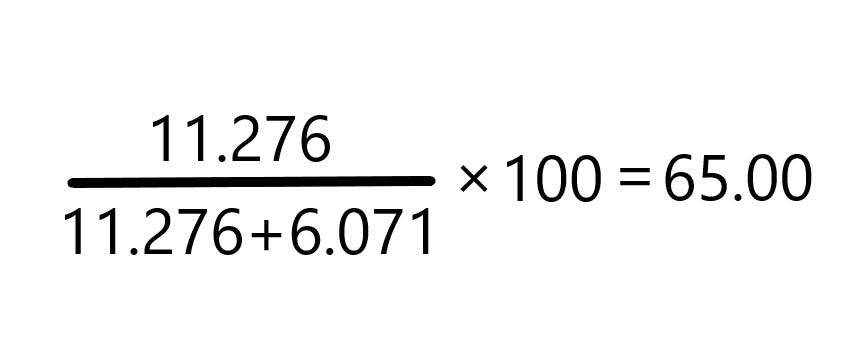

14日間のRSIが計算出来たら、翌日(16日目)以降はパターンBを使用します。

つまり、α’の計算は以下の通りになります。

12.143×13=157.859

これに16日目の値上がり幅を加算します。ここでは16日に下落していますので0を足します。よって、157.859を14で割ると、

157.859÷14=11.276

この11.276がα’にあたる数値です。

β’の計算は以下の通りになります。

5×13=65に16日目の値下がり幅を加算します。

65+20=85より85を14で割ると、85÷14=6.071

この6.071がβ’にあたる数値です。

よって16日目のRSIは、

よりRSI=65.00となります。

RSIの見方

買いシグナル・売りシグナル

「RSI」はある一定期間の価格変動幅の中で、どの程度レートが上下しているのかを0%から100%で数値化ものです。

一般的に、上部70%以上の範囲に入ると「買われすぎ」とされ、そして下部30%以下の範囲に入ると「売られすぎ」と判断されます。

そのため、それぞれの範囲にに入った後に相場が転換した場合、「買われ過ぎ」の場面では売りのエントリーの、「売られ過ぎ」の場面では買いのエントリーのシグナルとして優位性が高いとされています。

非常に分かりやすく相場の転換点を見つけることができるので、大変人気のある指標です。

RSIの使い方

逆張りシグナルとして活用

先ほど説明した「買われすぎ」の範囲までRSIが上がれば、売り注文を出し、反対に下落し続けて「売られすぎ」の範囲までRSIが下がれば買い注文を出します。

逆張りとは、カンタンに説明すると、「上昇トレンドから下降トレンドへの転換を確認し空売りでエントリーする」、「下降トレンドから上昇トレンドへの転換を確認し買いでエントリーする」トレードのことです。

順張りとは、「上昇トレンドの時は追随して買いでエントリーする」、「下降トレンドの時は追随して空売りでエントリーする」トレードのことです。

順張りの場合は、完全に下降トレンドに入ってからしか売りシグナルが出ないため、天井圏から離れ、大きく利益を得ることが出来ないケースも見られます。

しかし、RSIは逆張り型でトレードできるので、底値圏での買いや天井圏での売りに対応でき、利益を最大限に得ることができます。

トレンドの転換サインとして活用

RSIは価格が下降していてもRSIが上がっていくといった「逆行現象」 (ダイバージェンス) の判断にも利用できます。

ダイバージェンス

価格チャートの流れとテクニカル分析の売買シグナルが逆行する現象です。主にRSIやMACDなどのテクニカル指標で現れることがあります。上昇トレンドでダイバージェンスが起きると上昇圧力が低下してきていることを示し、下落が予想されるため「弱気のダイバージェンス」と言い、逆に下降トレンドで起きるダイバージェンスを「強気のダイバージェンス」と言います。

相場の勢い (強さ) が弱くなっているときにダイバージェンスが起きるため、ダイバージェンスが起きたときはトレンドの転換サインと判断します。

ダイバージェンスは1つのエントリーポイントとして多くの投資家が意識しているので、ぜひ意識してみてください。

RSIとの組み合わせが有効なテクニカル分析

MACD

ひとこと特徴,移動平均線を元にしたテクニカル指標

ジャンル,オシレーター系

難易度,初級テクニカル分析

使うタイミング,主にレンジ相場

主な使い方,**ゴールデンクロス**で買い、**デッドクロス**で売り

MACDは「Moving average Convergence/Divergence Trading Method」の略称で、日本語に訳すと「移動平均・収束拡散トレード法」と呼ばれます。MACDでは短期の移動平均線と中長期の移動平均線を使用することで、買いと売りを判断することができます。

基本となる線である「MACD」が下向きでその移動平均線シグナルがMACDより上にある時には、相場は弱いと見ます。その後にMACDの調整がなだらかになり、シグナルを上抜けるとゴールデンクロスといって買いのタイミングになります。反対にMACDが上向きで、シグナルを上回っている時は相場が強いと見ます。その後、MACDの上昇がなだらかになり、シグナルを下抜けるとデッドクロスといって売りのタイミングとなります。

MACDは、ゴールデンクロス・デッドクロスといった「買い」と「売り」を判断させるタイミングが単純移動平均線と比べて格段に早くなるため、**相場の転換をより早く判断するのに有効**です。またダマシが少なく使いやすいので、多くの投資家から支持を集めています。

勝率を上げるための+α

グラフの数値に「0」がありますが、買いのタイミングとなった後に、MACDとシグナルがともにゼロ水準を上回った場合には、より信頼度が高い買いシグナルになります。反対に、売りのタイミングとなった後に、ともにゼロ水準を下回った際には、より信頼度が高い売りシグナルになります。

MACDの組み合わせ方

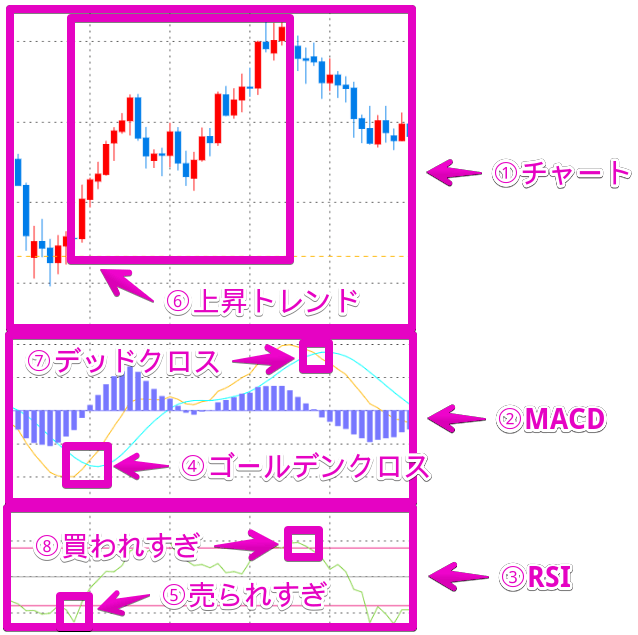

画像は①チャート、②MACD、③RSIをセット使用している例です。MACDの④ゴールデンクロスの発生地点の近くに、RSIでは⑤売られすぎのサインがあります。MACDとRSIのタイミングが合ったところでチャートでは⑥上昇トレンドが発生しています。

その後、MACDで⑦デッドクロスが発生し、似たタイミングでRSIでは⑧買われすぎのサインが出て上昇トレンドは終わります。

RSIのまとめ

RSIは仮想通貨や株などの買われすぎや売られすぎのサインを出すテクニカル分析です。ここから上昇トレンドや下落トレンドが近いことを悟れます。MACDと組み合わせれば、サインの一致でトレンドをより正確に予測できます。

現在の仮想通貨に買われすぎや売られすぎのサインが出ていないか、早速RSIを使って試してみませんか。

Trading View では100種類以上のインジケーターや50種類以上の描画ツールを自在に駆使し、相場の動向を把握できます。

また、ユーザー同士のコミュニケーションの場としての役割も兼ね備えています。自分のチャート分析やトレードの案を公開したり、他の人が公開した指標を見てトレードの参考にしたりできます。

さらに、ユーザー間のチャットやチャットルームの作成も可能で、全世界で数多くのトレーダーに愛用されています。

他にも公式に発表されたニュースや指標も見ることができます。トレードに必要な情報はこれ1つですべて手に入るといっても過言ではありません。

TradingViewは無料でも十分強力なツールですが、「PRO」「PRO+」「PREMIUM」といった3つの有料プランが用意されています。

一番手軽に始められる「PRO」でも「ボリュームプロファイル (価格帯別出来高)」という非常に強力なツールが使えるようになるので、本気でトレードに取り組みたい方にはとてもオススメです。

PRO,Basicの機能に加えて、より多くのチャート、時間足、インジケーターを設定可能!

PRO+,PROの機能に加えて、高度なテクニカル分析が可能に!次のレベルを狙うデイトレーダーにおすすめ!

PREMIUM,チャートツールの最高峰。可能なすべてのチャンスを逃さないための最高精度と緻密なデータを閲覧可能!

こちらは編集部おすすめの、本当にトレードで役立つテクニカル分析まとめです。トレードでの勝率をさらに高めたいという方は気になったものから1つずつ覚えていきましょう!

ボリンジャーバンド,勢いの変化や反転の目安、方向を見るテクニカル指標

MACD,移動平均線を元にしたテクニカル指標

ローソク足,価格を4つの値段で表し、価格推移を表示したもの

移動平均線,相場の方向性を見るテクニカル指標

ゴールデンクロス,価格の上昇を判断するテクニカル分析手法

出来高,売買の数量を確認できる指標

ダウ理論,全てのテクニカル分析の基礎として現在も多くの投資家に支持されている

支持線,過去の価格推移から反発を予想

新値足,トレンドを把握するためのテクニカル分析

サヤ,価格変動において生じる値幅のこと

ストキャスティクス,買われすぎ・売られすぎを判断するテクニカル指標

一目均衡表,相場の動向を見るためのテクニカル指標

RSI,買われすぎ・売られすぎを判断するテクニカル指標

ダイバージェンス,様々なオシレータ系指標に見られる現象

逆ウォッチ曲線,価格と出来高から相場を分析する手法

コマ足,売買シグナルをわかりやすく出してくれる

VWAP,大口取引を行う、機関投資家などを中心に目標値とされている

モメンタム,トレンドの転換や強弱を表す指標

逆三尊,トレンドが転換するときに形成されるチャートパターン

ソーサー,頻繁に出現するチャートパターン

エリオット波動,相場は5つの上昇波と3つの下降波で1つの周期を形成するという考え方

パラボリック,トレンド追随型のテクニカル分析

三段高下,上昇・下降相場の波動理論

グランビルの法則,移動平均線とレートの関係性から売買タイミングを判断する

ダブルトップ,上昇トレンドが終了する際に現れるチャートパターン

DMI,市場の状態を見極めるための順張り指標

ポイントアンドフィギュア,○と×だけで値動きを表現して相場のトレンドを把握し予測する

アームズボックス,その日の高値と安値を示し、取引量を把握可能

練行足,一定の値幅を決めて、その値幅以上の値動きがあったときに足を記入する

リスクリワードレシオ,利益確定と損切りのバランスを表す指標

%Rオシレーター計算式,買われすぎ・売られすぎを判断するテクニカル指標

フィボナッチ,サポートとレジスタンスの地点を判断する指標

RCI,買われすぎ・売られすぎを判断するテクニカル指標

サイコロジカルライン,市場参加者の心理を数値化した指標

酒田五法,日本の江戸時代に開発され、現在も使われる相場分析方法